在我們大三時,醫學系有一堂課叫做寄生蟲學,顧名思義,這一堂課就是教大家寄生蟲的分類,以及牠們的繁殖方式與生活習慣,算是蠻有趣的一堂課,更棒的是,你會學到一堆讓人不舒服的事實,讓你對每一餐充滿恐懼。

舉例來講,曾有病人在某台北知名高級牛排店用餐後,開心的吃完大餐幾天後,肚子痛到醫院急診,最後在排泄物中找到一堆牛肉絛蟲蟲卵。

然後,如果有加寄生蟲助教的FB,還能看到他們平常都到哪裡去蒐集寄生蟲,我記得有一天,看到助教開心的PO文打卡:「大豐收!在XX市場的魚上找到90隻海獸胃線蟲的幼蟲!」

動態附的照片上,魚鱗上的一大坨小白點,乍看之下就像是海鹽一般,但用高倍率的顯微鏡放大一看,會發現每一粒鹽巴都是一隻隻在扭動的小蟲。

而在滿滿的幼蟲照片旁,則是助教開心的提著魚,歡喜的比著讚。

多虧了這堂課,自大三後我吃東西時滿腦都是小劇場,吃每一道菜之前,都會仔細的思索裡面究竟有沒有寄生蟲,觀察一下有沒有任何蠕動的生物。

毫不誇張,有一次受邀到某醫院前輩家吃飯,在飯桌上擺著前輩太太辛辛苦苦準備的大餐,有紅酒燉牛肉、肥大的蝦子與各種用心烹調的菜色。

「來來來,蓋瑞也多吃一點來,這些東西都今天買的,很新鮮柳!」前輩熱情的招待著。

在寒暄與客套話中,我眼光瞥到了桌上的那隻魚,馬的,是助教在臉書上PO的那種魚!

沒錯,沒看錯!而且還是鹽烤的,上面薄薄的灑了一層鹽。

在當下,我唯一想做的事是拿一台顯微鏡來檢視烤魚上面的鹽巴,但好死不死,魚就正擺在我眼前,而且前輩和老婆又很熱情的催促我快吃。

於是,我硬著頭皮開始吃起了魚,即便心裡有很大的陰影。事後,身心俱疲的我跟老婆講了這件事,想當然她對於我的無限腦補嗤之以鼻,並且把我酸了一頓。

撇開「不敢吃東西」這個副作用不談,寄生蟲學其實是很好玩的一門必修課。

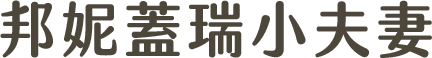

上課內容有趣歸有趣,終究還是有考試要面對,而不幸的是,寄生蟲這堂課的考試,十分的無情機掰。

寄生蟲學這種學科,大多是從西方傳進來的研究方式,也因此最一開始在蟲的命名上都是用拉丁文去命名的,好比說牛肉絛蟲是Taenia saginata,蟯蟲是Enterobius vermicularis,十分不直觀。

然後呢,考試方式是要在顯微鏡或者瓶瓶罐罐中,辨認出眼前看到的東西究竟是哪一隻蟲的蟲卵,或者是哪一隻蟲在哪一個時期的狀態,總共100題填充題。

100題超級多就算了,最該死的是,每一題都要寫拉丁文,寫中文是沒分的,並且一題一分,寫錯任何一個字母就扣光光了,十分的無情邪惡。

在寄生蟲期末考的前幾天,我們幾個朋友聚在一起,埋頭苦背拉丁文寄生蟲名,與上百個專有名詞奮戰。

「馬的咧,這些東西到底要記拉丁文幹嘛?又不用跟病人講拉丁文。」鐵甲詠抱怨道。

沒錯,我也這麼覺得,就算硬要秀拉丁文給病人聽的話,Google一下就好了不是嗎?

由於大三是醫學系中課業壓力稍大的一年,在這一年要學的知識太多,還額外的要背一大堆蟲名,又是拉丁文又可能一輩子用不到,大家都讀得忿忿不平。

但在我們愁雲慘霧的低氣壓中,有一個例外:皮卡昌從最一開始,就氣定神閒的一直邊滑手機邊喝咖啡,一派輕鬆的樣子。

我與皮卡昌對到眼,他回給我一個猥瑣的微笑,根據經驗,這傢伙大概正在醞釀低能的梗,所以我照慣例的先無視了他。

「欸,你們怎麼讀得那麼辛苦阿?看看我皮卡昌怎麼讀得好嗎?」眼看大家都打算無視他,皮卡昌決定主動吸引注意力,真的硬要別人注意他。

「哥發明了超屌的口訣,看過一次保證記下來。」

由於要背的東西太多,所以大家聽到有很屌的口訣時,不約而同的停下手邊的進度,等著皮卡昌拯救我們。

成功吸引到大家的注意力後,皮卡昌得意的開始演講:

「來,像糞線蟲Strongyloides stercoralis,你們一定都是硬背吧?」

「傻子才硬背,來我秀個口訣給你們聽。」

「Strongyloides stercoralis,屎沖囉,死德國蘿莉。這樣有沒有很好記阿?」

大家都愣住了,一時之間不知道怎麼回應他的爛梗。

一看皮卡昌的筆記本,上面還真的充滿這類的口訣。

「Wuchereria bancrofti (班氏絲蟲) = 無恥蘿莉,搬扶梯!」

「Brugia malayi (馬來絲蟲) = 仆街阿!馬來姨!」

總共上百個拉丁蟲名,他全部都想了相對應的低能口訣。

「你白癡喔,你這樣絕對行不通的啦。」

「首先,你這樣還要記哪個口訣對應到哪一隻蟲,除了拉丁文外還要額外多背口訣,簡直是繞遠路阿。」

「然後最重要的是,你的口訣又爛又猥瑣。」

大家把皮卡昌的口訣嫌棄了一頓後,決定忽視他提供給我們的上百句爛口訣,老老實實背好所有拉丁蟲名,而皮卡昌對於我們的決定則鄙視的搖搖頭,繼續氣定神閒的在一旁喝咖啡,不間斷的冷嘲熱諷。

即便是這種病態的考試,但大家可都不是省油的燈,從小到大在考試卷中浴血奮戰的同學們,還是在寄生蟲學拿到了高分。

「這一次寄生蟲的班平均是94分,提供給各位參考。」助教宣布到。

我看到大部分的人也都差不多滿分,唯獨皮卡昌例外,他考了個相對起來超爛的分數,說實在從班平均來看,我覺得班上有大半的分數都扣在他的考卷上。

在那次的考試中的100題裡,有著陷阱題,助教在顯微鏡下面放的是花粉,不是任何一隻寄生蟲的蟲卵。

而據說,皮卡昌在盯著那粒不熟悉的花粉時,陷入了無盡的深思。

「嗯…我瞧瞧,這個應該是絲蟲的卵吧?」

「好,猜個班氏絲蟲,班氏絲蟲拉丁文是….咦…是『屎沖囉,死德國蘿莉』嗎?」

「唔….還是『屎撞蘿莉爹,死德國蘿莉』?」

他的爛口訣裡,用的辭彙實在是重覆性太高了,要馬是蘿莉,要馬是屎尿什麼的,就連口訣的發明人也搞混了。

除此之外,那顆東西是花粉,不是什麼蘿莉卵,一題陷阱題讓皮卡昌方寸大亂,一整個把腦中所有的口訣都混淆在一起了。

最後,皮卡昌淒涼的考出了低分,這給我們一個啟示:在最後的結果出來前最好乖乖努力,別太囂張。

等到進臨床後,我們才發現寄生蟲學,除了會對許多食物充滿陰影,然後考試要背很多拉丁蟲名很讓人不爽外,其實病不如我們想像中的「一輩子用不到」,在臨床上,寄生蟲感染的個案也不少見,偶爾會有人從很神奇的地方吃到或接觸到蟲卵,然後身體出問題送醫。

前陣子,在急診遇到了一個家庭,媽媽在幫兒子洗澡時,從他肛門拉出一隻寄生蟲,嚇得把他帶來急診。

這個家庭很陽光,他們上星期去山上露營,而快四歲的兒子在高山上時,一直在吃土,沒有任何弦外之音,就是字面上的吃土,而家裡的人則在他吃了好一陣子的土後才阻止他,大概就是那時候吃到蟲卵的。

能在臨床上實際接觸寄生蟲感染的個案,說實在我還蠻開心的,也因此對於這個弟弟,我充滿好奇的詢問病史與症狀。

病史統整起來,他的肚子不會痛,然後今天開始一直拉肚子,現在有點想便便,沒有看到蟲蟲。

問完病史,他的外國人爸爸為了提振他的情緒,邊逗他邊把他從椅子上帶下來,還溫馨的提高音量,用開朗的口吻要他預備~跳!

「Ready? JUMP!」

看到爸爸扮著鬼臉的逗弄鼓舞,弟弟開心的笑了,張開雙手準備撲向他爸爸。

那真是溫馨的一幕,美好的親子畫面,這世界要是多一點這種….

「噗~劈哩噗嚕劈~」

咦?馬的弟弟你做了什麼?!

一股惡臭襲來,弟弟拉肚子在急診的檢查台上啦!

我收回我剛剛那句話,這世界還是不要有太多這種畫面好了,起碼在我工作的地方還是少一點吧。

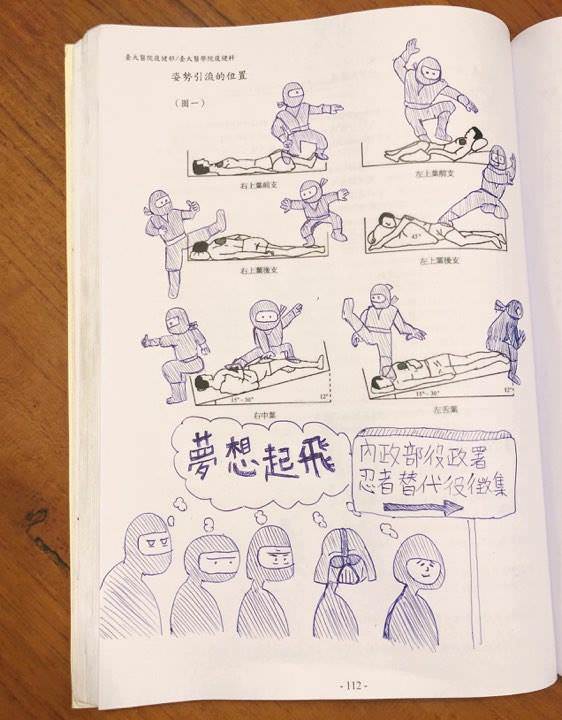

醫學系在幹嘛?

《醫學系在幹嘛?》新書上市! 博客來購書連結

當前輩們準備要開始電人時,就會有充滿自信,拼命跟學長對到眼的醫學生,與低頭匆忙翻找口袋書上的小抄,拼命低頭、眼神游移,絕對不跟學長對到眼的醫學生。

「那請在座的各位舉手投票,每個人都要投票,請問這位病人最像是什麼呢?」當全場醫師一頭霧水,努力思索要投給哪一個答案時,鐵甲詠想到了絕佳的計策......

專業醫學生如我們,有一個良好的共識:在每一堂課前,必定要做足完整的情報蒐集,不是對於醫學知識的情報準備,而是對於老師喜好與個性的準備。

醫學知識太博大精深,永遠無法充足的準備好;老師的個性與喜好就不一樣了,只要能妥妥的投其所好,包準又能美好的度過一天。

「同學們,這一次的期末考比較簡單,祝大家考完試後有個美好的暑假!」語畢,全班歡聲雷動。

成績出來後,哀鴻遍野,美好的暑假個頭,這個暑假要在醫學院上課囉。

Stay in touch!